柳生街道(奈良春日~柳生~笠置)

柳生新陰流

時代小説で有名な柳生新陰流について少しふれてみたい。

新陰流の創始者、上泉伊勢守信綱(一五〇八~一五七七年?没年は不詳、現代の剣道で普通に使われる竹刀の原型を考案したが信綱である。)は剣の修行の為、門弟の疋田文五郎(一五三七~一六〇六年、後に疋田陰流を創始)を同道し諸国遍歴の旅に出た。伊勢に赴いた折、伊勢守は畿内随一の使い手との呼び声高い柳生石舟斎宗厳の存在を知った。

伊勢守一行は伊勢から京に向い相国寺に逗留した。時の将軍足利義輝公は塚原卜伝に剣を習い免許皆伝を許された剣の達人であり、伊勢守が京に滞在していると知り召し出した。

伊勢守は弟子と共に新陰流の型、百太刀を上覧し、将軍義輝公はその見事さに感嘆し「上泉兵法、古今比類無し 天下一」と称えたと伝えられている。

永禄六年(一五六三年)、京に滞在する伊勢守の風評を聞き知った宗厳は使いを遣って奈良に招き、興福寺塔頭宝蔵院で院主胤栄(一五二一~一六〇七年、伊勢守の勧めにより槍術に転向し宝蔵院流槍術を創始した)と共に対面した。

宗厳は伊勢守に立会いを強く望んだが伊勢守はまず門弟の疋田文五郎との立会いを申し渡した。宗厳は疋田文五郎と三度、立ち会ったが宗厳は勝てなかった。

弟子に負かされた者が師匠に立会いを望むのは当時では考えられない事であるが宗厳は伊勢守に立会いを望んだ。

伊勢守も快く応じ、立ち会ったが瞬く間に間合いを詰められ、気が付いた時は打ち据えられていた。身をもって力量の差を知った石舟斎は礼を尽して門弟たらんことを請い願い伊勢守を柳生の郷に招いた。

伊勢守は柳生の地が気に入ったのか年が改まるまで滞在し惜しげもなく新陰流の奥義を石舟斎に授け印可を与え、柳生を去るに当り石舟斎に無刀の術を極めよと言い残して旅立つた。

二年後、再び柳生を訪れた伊勢守に石舟斎は身に寸鉄を帯びず丸腰で伊勢守の弟子と立会い相手の刀を奪って組み伏せ、無刀の術、手刀の術を披瀝した。以後、この技は口伝として柳生家に伝えられ、宗厳は柳生新陰流を創始した。

柳生家は代々大和国柳生庄に居を構えていたが宗厳の代に太閤検地で隠し田が見つかり所領を召し上げられた。宗厳は以後、剃髪して石舟斎と号した。

関が原の合戦では徳川方に付き石舟斎の五男、柳生宗矩(一五七一~一六四六年)が従軍し、その功により二千石を賜り旧領を回復した。

家康の世となり石舟斎は家康に招かれて宗矩と共に江戸に下り、無刀取りの至芸を披露した。感じ入った家康はその場で兵法指南を請うたが石舟斎は老齢を理由に辞退し、代わりに宗矩を推挙した。

こうして、柳生但馬守宗矩は徳川家康に仕え、寛永一六年(一六三九年)家康から一万二千五百石を与えられて旧領を回復し、大名の列に加わった。(一万石以上が大名)

宗矩は将軍家兵法指南役として家康、秀忠、家光の三代に仕え、沢庵禅師とも親交を持ち、剣禅一如の境地を開いたとも云われている。

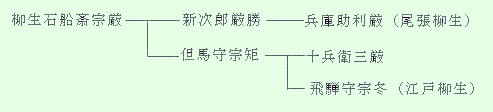

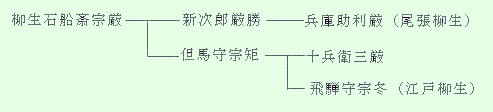

系図