トロイ遺跡を発掘したのはドイツ人のハインリッヒ・シュリーマンである。シュリーマンは貧しいプロテスタントの牧師の子として北ドイツの寒村ノイブコウで生まれ、少年の頃からホメーロスの「イーリアス」を愛読し、これは神話ではなく実際に起こった出来事を記述した物語であると信じ、「トロイ戦争」に登場するトロイアは実在すると信じていた。

トロイ遺跡を発掘したのはドイツ人のハインリッヒ・シュリーマンである。シュリーマンは貧しいプロテスタントの牧師の子として北ドイツの寒村ノイブコウで生まれ、少年の頃からホメーロスの「イーリアス」を愛読し、これは神話ではなく実際に起こった出来事を記述した物語であると信じ、「トロイ戦争」に登場するトロイアは実在すると信じていた。

文明の十字路 トルコ紀行

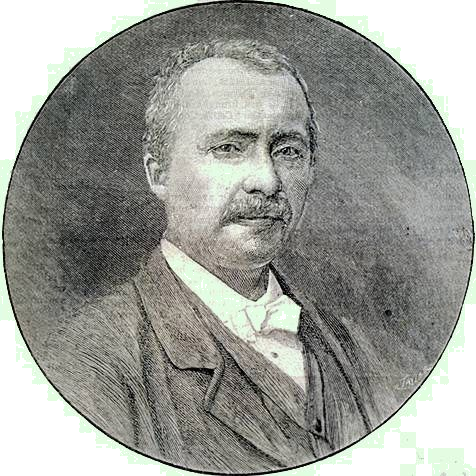

ハインリッヒ・シュリーマン(1822年~1890年)

トロイ遺跡を発掘したのはドイツ人のハインリッヒ・シュリーマンである。シュリーマンは貧しいプロテスタントの牧師の子として北ドイツの寒村ノイブコウで生まれ、少年の頃からホメーロスの「イーリアス」を愛読し、これは神話ではなく実際に起こった出来事を記述した物語であると信じ、「トロイ戦争」に登場するトロイアは実在すると信じていた。

トロイ遺跡を発掘したのはドイツ人のハインリッヒ・シュリーマンである。シュリーマンは貧しいプロテスタントの牧師の子として北ドイツの寒村ノイブコウで生まれ、少年の頃からホメーロスの「イーリアス」を愛読し、これは神話ではなく実際に起こった出来事を記述した物語であると信じ、「トロイ戦争」に登場するトロイアは実在すると信じていた。

9歳の時に母親が死去し、父親も牧師の職を追われ、通っていたギムナジウム(大学進学を目指す中高一貫教育)も貧しかったため一年で退学してレアルシューレ(職業専門学校)に転校し、卒業後は食料品雑貨商の徒弟となり丁稚の様に働いた。

19歳の時、ドイツ北部の大都市ハンブルグに移り住み商会の徒弟となったが貧困から脱出するためベネズエラ移住を決断し乗船したがオランダ沖で暴風雨のために難破して小島に漂着し、かろうじてアムステルダムにたどり着いた。アムステルダムでも商会の徒弟となって働いた。

彼は仕事の合間を縫って語学の習得に励んだ。彼は語学の天才で最初に修得したのは英語であった。個人教授を受け、英国教会に通い3ヵ月で話せるようになり、6ヵ月でマスターした。

次にフランス語も同じ方法で6か月でマスターしオランダ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語と6ヵ国語をなんと弱冠22歳で習得した。

その後、ロシア語、スウェーデン語、ポーランド語、デンマーク語、スロベニア語、ギリシャ語、アラビア語、ヘブライ語、 トルコ語、ペルシャ語を学び16ヵ国語に堪能であった。

彼の語学習得の方法は「言葉は母語を覚えたときと同様にごく自然に習うのが最良である。」というのが彼の考え方であった。

その方法は母語を覚えるのと同じように文章を丸暗記して音読し、意味を理解するために翻訳せずにそのまま覚える。毎日一時間以上、語学習得に充てる。学んでいる言語で作文を書く。作文や発音を教師(ネイティブ)に直してもらい暗唱する。というものであった。文法は日常会話の積み重ねの中から自然に身につくという修得方法であった。

彼は語学習得のために給料の約半分を使って個人教授を受け、当時よく読まれていた原語の本を購入し、音読で文章を丸暗記したと自伝(古代への情熱)に記されている。

23歳の時、アムステルダムの大手貿易商社に入社しロシア産の染料インディゴ(藍)の輸入を担当しロシア語の修得が必要になったが独学では上達せずロシアへの移住を決意した。

やがてアムステルダムの大手貿易商社から独立してサンクトペテルブルクに商社を設立しインディゴの貿易を始めて財を成した。ロシアに約二十年滞在しロシア人と結婚し子供もできたが最終的には離婚した。

1850年、ゴールド・ラッシュに沸くカルフォルニアに渡った弟の消息を訪ねて渡米したが弟はすでに死亡していた。1850年はカルフォルニアが合衆国の一州に昇格した年であり、滞在していたシュリーマンにも市民権が与えられた。彼は活気に溢れるカルフォルニアで商社を設立しインディゴやオリーブオイルの貿易を行いモスクワに支店を出した。

一八五三年クリミア戦争(1853年~1856年)が勃発すると帝政ロシア軍に軍事物資を調達したがそのやり方は密輸まがいであった。しかし、ロシアの敗北にもかかわらずこの戦争で彼は巨万の富を得た。そして、クリミア戦争の期間にスウェーデン語,デンマーク語,ポーランド語,スロベニア語を習得している。

彼は言語に魅せられていたのか語学習得の情熱は留まるところを知らず1856年には現代ギリシャ語と古代ギリシャ語を修得し、アラビアに旅行して3ヵ月滞在しその間にアラビア語を学び、1861年にはヘブライ語、トルコ語、ペルシャ語、サンスクリットも学んだ。

1863年、30歳半ばで巨万の富を蓄積して事業から手を引き、2年間に及ぶ世界周遊の旅に出て旅の途上、1865年(慶応元年)幕末の動乱期に日本を訪れ一か月滞在して江戸、横浜、八王子を旅行している。

そして1866年、少年の時の夢を追いフランスで考古学を学びトロイア発掘に情熱を傾けた。

彼は「イーリアス」を熟読した結果、トロイアはヒサルルックの丘と推定し、発掘を開始したのは1870年の事であった。

当時、発掘技術が未熟であったのか彼の発掘は乱暴であった。専門の考古学者も伴わず住民を雇いヒサルルックの丘の見当を付けた場所をとにかく掘り下げた。

彼は「イーリアス」に落城の際に火に包まれたという記述があるので、火災の跡に着目して火災の痕跡のある層まで掘り下げた。

現在までの調査ではトロイの遺跡は第一層から第九層まで有り、彼は九層、八層、七層、六層、五層、四層、三層と掘り進んで遺跡を破壊し第二層(BC二五〇〇年~BC二二〇〇)で火災の痕跡を発見し、黄金製の容器、耳飾、胸飾、装身具、等々多くの青銅製品など数百点にのぼる財宝を掘り当て、神話のトロイ王の名をとり「プリアモスの財宝」と名付けて発表した。

当時のヨーロッパでは「イーリアス」はホメーロスが創作した神話に過ぎないと考えられていたのでこの発表に衝撃が走り、当然の事として学会や社会からその妥当性、正当性に批判や疑問が浴びせられた。

シュリーマンは考古学の専門家のデルプフェルト(1853年~1940年)の助けも得て再度発掘をすることになった。

デルプフェルトは考古学の常識に基づいて層状の遺跡群の年代を編纂した結果、BC3000年頃に始まる初期青銅器時代(第一層)から、BC350~400年頃のローマ時代(第九層)まで、九層にわたり積み重なる都市の遺構であった。(第一層BC3000年頃、第二層BC2500年~BC2200、第三層から第五層BC2200年~BC1800年、第六層BC1800年~BC1300年、第七層BC1300~BC900年、第八層BC900年~BC350、第九層BC350~AD400年頃)

トロイ戦争はBC1200年の中期頃と考えられており第七層にあたる。シュリーマンが火災の跡からイーリアスに描かれているトロイの遺跡だと考え「プリアモスの財宝」と名付けた出土品は第二層のBC2500~2200年頃の遺跡であった。

その後、1930年代にアメリカの考古学者ブレーゲンが、1980年代にはドイツのコルフマンが再度ヒサルルック遺跡の発掘に挑戦したが、これがトロイだという決定的な証拠は発掘されなかった。

シュリーマンはオスマン帝国の発掘許可を得ていたが、出土品の持ち出し許可は得ていなかった。しかし、彼はあろうことか、出土品をギリシャのアテネ(シュリーマンの妻ソフィア(30歳年下)はアテネ出身)に送った。

その後、「プリアモスの財宝」はドイツのベルリン博物館に寄贈されたが、第二次世界大戦末期に行方不明となった。

1991年にソ連邦が崩壊し、「プリアモスの財宝」はソ連が持ち去りモスクワのプーシキン美術館に秘蔵されていた事が判明し、ドイツとトルコが自国の所有権を主張し返還要求しているが未だ返還されていない。

シュリーマンが生きていた頃の考古学と現在の考古学とはかけ離れていると思うが、シュリーマンは考古学の専門家でもなく貴重な遺跡を次々と破壊してしまった。

しかし、シュリーマンの発掘によってギリシャ時代以前のBC3000年前の初期青銅器時代からこの地に都市が存在し、トロイは幾度と無く戦火や火災で焼失し、瓦礫を埋めてその上に新しい都市を築き、BC350~400年頃のローマ時代まで第九層にわたり都市が築かれていた事が証明された。

現在の研究ではシュリーマンが憧れた「イーリアス」の「トロイ戦争」が起こったのはBC1270~1250年の第七層と推定されている。

しかし、シュリーマンがやみくもに掘った為、第七層の遺構の大部分は破壊され考証が困難でトロイ遺跡が「イーリアス」に登場するトロイかどうかは、今も謎のままである。

シュリーマンはトロイ遺跡の発見者として現代に名を残しているが一方、トルコでは遺跡の破壊者であり、財宝を盗み出した盗掘者としてすこぶる評判が良くない。現地ガイドのベルマさんも度々シュリーマンを批判していた。