唐の時代、長安の都は人口百万を超え世界最大の国際都市であった。街には異邦人が闊歩し、遣唐使の一行もこの都で学び文化を持ち帰った。

唐の時代、長安の都は人口百万を超え世界最大の国際都市であった。街には異邦人が闊歩し、遣唐使の一行もこの都で学び文化を持ち帰った。

北京・西安・上海 駆け足の旅

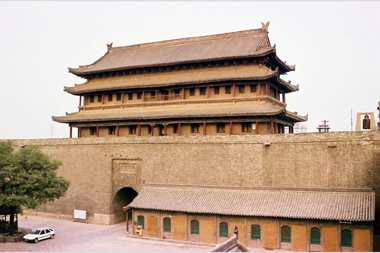

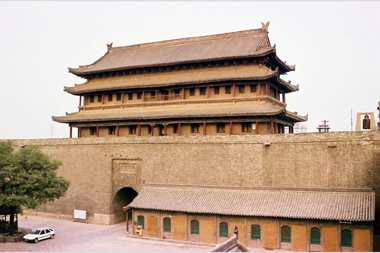

西 の 城 門

唐の時代、長安の都は人口百万を超え世界最大の国際都市であった。街には異邦人が闊歩し、遣唐使の一行もこの都で学び文化を持ち帰った。

唐の時代、長安の都は人口百万を超え世界最大の国際都市であった。街には異邦人が闊歩し、遣唐使の一行もこの都で学び文化を持ち帰った。

国際都市、長安の都を李白(七〇一~七六二年)は「少年行」と題する詩で次の様に詠じた。

五陵の年少、金市の東

(長安の都には東西二ヵ所に盛り場があった)

銀鞍白馬、春風を渡る

落花踏み尽くして、何れの処にか遊ぶ

笑って入る、胡姫酒肆の中

(胡姫酒肆、イラン人の女性がいる酒場)

長安の都は広大な城郭都市であった。今も明の時代の名残を留める城壁が残っている。唐の時代の長安城は東西十キロ、南北八キロも有り(ほぼ新宿区の広さ)、高さ十二メートルの城壁と堀に守られていた。東西南北に城門が有り、城壁の四隅には物見櫓である望楼があった。

都の北端中央に皇城が有り、皇城から東西南北に碁盤の目の様に整然と区画された大通りが通じていた。宮城の南正門である承天門から皇城の南門、朱雀門に至る一八〇〇メートルの大通りの道幅は百五十メートル有ったと伝えられている。

朱雀門から城壁の明徳門に至る朱雀大路も道幅百五十メートル有り城内(皇城の外)を西と東に二分していた。西の長安県に一般民衆が住み、東の万年県には官僚が住んでいた。

今もその面影を残し西安の道路は日本では考えられないほど広かった。比較にならないが日本の平城京、平安京も長安の都を手本に造営された。

奈良の平城京も長安に倣い宮城の南門、朱雀門から羅城門に至る三・七キロの朱雀大路に幅員二十八丈(約八十五メートル)の道を通した。

長安の都では大通りに囲まれた一区画を「坊」と呼び、「坊」は塀で囲まれ坊門があった。坊門は日の出とともに太鼓を打ち鳴らして門を開き、日の入りとともに太鼓を打ち鳴らして門を閉じたと云われている。

現在の長安城壁は明の時代に唐の長安城の基礎を利用してレンガを積み重ねて築いたものである。

唐の時代に比べ城郭の規模は六分の一に縮小され、ほぼ唐の時代に皇城が有った範囲に相当するが、それでも周囲約十四キロの城壁と堀に囲まれている。

城壁の高さは十二メートル、城壁の上は幅十二メートルの道路が走り、両側に高さ一メートルほどの側壁が有る。外側の側壁には狭間(矢を射るための穴)が切られていた。城壁の上に登るとそこはまるで一直線に延びる高速道路の様であった。

東西南北に城門が有り、東門を永楽門、西門を安定門、南門を永寧門、北門を安遠門と云う。訪れた西の城門、安定門は日本の城に見られる城門とは異なり、外門と内門の二重構造になっていた。

外門と内門の間はかなり広い広場が有り、広場は四角い枡の様に城壁に囲まれ、城壁の上の内側の側壁には広場に向って矢を射る狭間が切られていた。

外門も内門も城壁の上に堂々たる三層の楼閣が築かれていた。楼閣の下の城壁にアーチ形の通路が有り、重そうな扉が取り付けられていた。

唐の時代この西の城門がシルクロードの起点である。城門の小窓から眺めると真っ直ぐに延びる道路が見え、ペルシャ、ローマにつながるシルクロードであった。

唐の詩人、王維も西の城門をくぐり安西都護府(現在のトルファンの交河故城)に出張する友人の元二を渭城(長安の西北方、渭水の辺り)まで見送り、別れを惜しんで詩を詠じた。

渭城の長雨 軽塵を浥し

客舎青青 柳色新たなり

君に勧む更に盡せ一杯の酒

西のかた陽関を出ずれば故人無からん

バスで西の城門の内門をくぐり城壁で囲まれた広場でバスを降りた。広場には何故か馬の彫像があった。ガイドに導かれて城壁の上に至る長い石段を登った。

登りきって城壁の上に出るとそこは広い広場の様であった。城壁の上を散策すると西安市内が一望に見渡せた。

西の方角を臨むと安定門から西に向って一直線に延びる大通りがローマに至るシルクロードであった。

西の城門を訪れたのは夕暮れ時であった。ガイドは城壁の上から平原に沈む夕日を見せようとスケジュールしたと思われるが、あいにくとこの日は曇り空で残念ながら西に沈む夕日を見る事は出来なかった。

城壁の上から西の方角を眺めると、一望千里、この大平原に沈む夕日を見られなかったのが残念でならない。

明代に建築された堂々たる楼閣の中に入ると日本人目当てと思われる土産物店であった。文化遺産である建物の内部が土産物店になっている事に驚いた。

店主の説明では政府から許可を得て、この店の収益をこの城門の維持費に充てているとの事であった。

今の天皇陛下も西安を訪れた折りこの楼閣に昇り、その小さな物見の窓からシルクロードを眺められたと話していた。

この店の店員も流暢な日本語を話し、店には様々な絹製品と高価な絹の段通が並べられていた。

お茶の接待を受けたテーブルの敷きガラスの下にはこの店で段通を購入した日本人の名刺がずらりと並べられていた。

店員に伺うと一番大きな段通を購入した方々の送り先ですとの事、数十万円もする高価な段通を旅行先で購入する日本人が斯くも多い事に驚いた次第。

店には二人の織子が忍耐強く段通を織っていた。聞けば一日に数センチしか織れないと話していた。

この店でも店員に懇願されて刺繍を施した絹のハンカチを買わされるはめになった。帰国してスーツケースを整理しお土産の仕分けをしていると底の方から粗末な紙袋に入ったこのハンカチが現れた。

妻はこのハンカチをしげしげと眺め、もう数枚買っておけば良かったと悔やんでいた。今、このハンカチは額に納まり我家の寝室に飾られている。

西安の夕食は西安名物の餃子であった。こぶりの蒸篭から小さな餃子が次々に出された。殆どの餃子は野菜のみが詰められた餃子であったが包み方を花に似せ、鳥に似せ、ウサギに似せと手の込んだ様々な包み方で眼を楽しませてくれた。

次ぎは何が出されるのか湯気が立ち上る蒸篭の中を覗き込み餃子の形を楽しみ、ビールを飲みながら出されるままに次々と食した。

二十種類ほどの餃子を食した頃、満腹感を覚え、ウエイトレスに尋ねるとまだ蒸篭が残っているとの事。部屋の隅のテーブルを見るとまだ五~六段の蒸篭が積み上げられていた。

再びビールを注文し、残すのはもったいない、次ぎの餃子には何が包まれているのか興味も有り、無理を承知で食べ続けた。

部屋の隅のテーブルに積み上げられていた蒸篭が無くなるとウエイトレスは「次の餃子はいかが致しましょうか、まだお出し出来ますよ」との一言に驚いてもう満腹ですと全員、辞退した次第。

我々は二十五、六の蒸篭を平らげたが若い人は三十~三十五の蒸篭を召し上がると伺い驚いた次第。

翌、早朝、上海に向けホテルを出発した。広い道路には自転車、バイク、人があふれ、広い歩道では北京で見た情景と同じ様に職を求める人々が辻々にたむろしていた。テキ屋とおぼしき人物が何やら指示している光景は一昔前の日本と変わりなかった。

一直線の広い道路の前方に明代に建てられた鐘楼がだんだん大きく見えて来た。ガイドの説明によると「鐘楼は東西南北に走る大通りの交叉点に有り、明の太祖朱元璋が、龍を鎮めるために建てたと伝えられている。

建立は一三八四年、高さ三十六メートル、釘一本使わずに建てられ、外観は三層であるが内部は二階建てという構造である。

その昔、鳴り響く大鐘が朝を告げ、その鐘の音を聴きながら、役人たちは宮廷へ向かったという。現在は西安のシンボルとして夜の帳が降りる時刻になると美しくライトアップされる。」との事。

昨夜、餃子の宴を終えた後、バスの車窓からライトアップされて夜空に浮びあがった鐘楼を眺めた記憶が甦った。

西安の空港でも北京から西安に向った時と同様に国内線にも関わらずパスポートの提示、等々で搭乗手続きに長い時間が掛り、その上、テロの影響か検査が殊の外、厳しかった。

その為か北京から西安に向った時と同様に四十五分の遅れで離陸した。上海までおよそ千二百キロ、二時間ほどの空の旅であった。