カトリックの聖地、ヴァチカンはローマ市内を流れるテヴェレ川の西岸に位置し小さくとも一国をなしている。

カトリックの聖地、ヴァチカンはローマ市内を流れるテヴェレ川の西岸に位置し小さくとも一国をなしている。

イタリア紀行

ヴァチカン

カトリックの聖地、ヴァチカンはローマ市内を流れるテヴェレ川の西岸に位置し小さくとも一国をなしている。

カトリックの聖地、ヴァチカンはローマ市内を流れるテヴェレ川の西岸に位置し小さくとも一国をなしている。

一九二九年二月十一日、ローマ法王庁はイタリア政府との間でラテラン条約を交わしヴァチカンは独立国となった。

ヴァチカン市国は面積およそ四十四ヘクタール(四十四万平方メートル)、市民権を持つ住民は四百七十二人、その半数は教皇庁の大使として外国に暮らし、本来の国籍を保持して住む事を許可されている住人が三百七人、地球上他に例の無い小国である。

ヴァチカン市国を象徴するサン・ピエトロ大聖堂は世界最大の宗教的建造物でありカトリックの総本山でもある。

そして、この聖堂の成り立ちにおいて最も重要な事はこの大聖堂が殉教したペテロの墓として始まっている事にある。聖ペテロの後継者である教皇もこのヴァチカンに眠っており、聖堂内には一四七人の教皇の墓が有る。ヴァチカンは正に霊廟でもある。

現在、キリストの教えを受け継いだ信者は世界で九億三千万人を数えると云われている。その頂点に立つ教皇は聖ペテロの後継者として現在のヨハネ・パウロ二世(二〇〇五年四月二日逝去)まで二六三代も連綿と引き継がれて来た。ローマ・カトリック教会が世界に与える政治的、精神的な力は計り知れず、世のマスコミは教皇を世界の指導者の一人として扱っている。

ローマに着いて真っ先にヴァチカンを象徴するサン・ピエトロ大聖堂を訪れた。大聖堂を正面に見るサン・ピエトロ広場に立つとその巨大さと威容に圧倒されローマに来た事を実感させられた。

広場は幅百メートルほどの長方形の外側に半円を組み合わせた形をしており広場の周りは四列に並んだ巨大な二百八十四本の石柱を連ねた柱廊(日本の神社仏閣で見る渡り廊下に相当し、巨大な石柱の上に平屋根を乗せた様な石造りの建造物)に囲まれていた。柱廊は高さが十六メートルも有るが広大な広場の中央に立つと柱廊の高さは感じなかった。

広場の中央には皇帝ネロがエジプトから運ばせて立てたと伝えられる巨大なオベリスクがきつりつ屹立していた。(花崗岩の石柱、長さが二十五メートルも有る一本石)このオベリスクの下で聖ペテロと改宗を拒んだ九百八十人の殉教者が死を選んだ。

今は十字架の勝利を称えるローマ・カトリックの象徴であり迫害を受けたキリスト教徒の記念碑でもある。

ベルニーニが設計した柱廊は両手を広げてキリスト教徒を聖地に迎え入れる様にイメージしたのか大聖堂から広場を包み込む様に連なっていた。

そして、柱廊の上には高さ三メートルも有るカトリックの聖人の彫像が百四十体もずらりと並んで巡礼者を見守るが如く迎え入れるが如く立ち並んでいた。

広場の中央からサン・ピエトロ大聖堂を眺めると両翼を広げた様な柱廊が広場を包み、正面には威厳に満ちた大聖堂が堂々と聳え立ち、中央に位置するクーポラ(丸屋根)が王冠の如く見えた。

広場には数日前に二千年の記念祭のミサが執り行なわれたらしく広大な広場の半分はまだパイプイスで埋まり、係員が後片付けに忙しく立ち働いていた。ミサにはこの広大な広場が人で埋まったとの事。

大聖堂の両側には聖ペテロと聖パウロの像が有り、左側の柱廊を歩いて大聖堂に向かうと小さな門の脇にミケランジェロがデザインしたと伝えられる制服に身を包んだスイスの衛兵が槍を構えて人形の如く彫像の如く微動だにせず立ち尽くしていた。

歴代のローマ皇帝はキリスト教徒を迫害し続け改宗を拒んだ殉教者は数知れなかった。ローマ皇帝ディオクレティアヌス帝(在位、二八四~三〇五 )もキリスト教徒を迫害した皇帝の一人であった。彼は広大なローマ帝国の領土を東西に分割しそれぞれに正帝と副帝を置いて統治した。

紀元三一三年、西ローマ帝国の副帝であったコンスタンティヌス帝(在位、三〇六~三三七)は西の正帝マクセンティウス(在位、三〇六~三一二)に戦いを挑んだ。

戦いの前夜、コンスタンティヌス帝は不思議な夢を見た。夢にキリストが顕われ我を信奉すれば戦に勝てると告げた。コンスタンティヌス帝は夢のお告げを信じ兵士の胸に十字架を描き戦いに挑んだ。

戦いに勝利したコンスタンティヌス帝は「ミラノ勅令」を発布しそれまで迫害を受けていたキリスト教を初めて公認した。

多分、コンスタンティヌス帝は弾圧を繰り返しても死を恐れず信仰の輪が広がるキリスト教徒を味方に付けローマ帝国の統一に利用したと思える。

コンスタンティヌス帝は三二四年、東ローマ帝国のリキニウス帝(在位、三〇八~三二四)を倒し東西のローマ帝国を統一して都をビザンチンに遷しコンスタンティノープルと名付けた。

自身もキリスト教に改宗し?、サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂を建設した。それと共にコンスタンティヌス帝は教皇の住居としてラテラーノ宮殿を造営し教皇に寄進した。以後、サン・ピエトロ大聖堂が一六二六年に完成するまでサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂がローマ・カトリックの総本山であり、ラテラーノ宮殿が歴代教皇の住居として約千年間使われていた。

現在もサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂はヴァチカン市国の治外法権下にある。

その後、コンスタンティヌス帝はエルサレムに代わる聖地の建設を思い立った。聖地はキリストの後継者、ペテロが殉教して埋葬されたと伝えられるテヴェレ川の西岸と定め、埋葬地を覆うように紀元三二二年、この地に縦百十メートル横五十五メートルも有る巨大な聖堂を建立した。この聖堂がサン・ピエトロ大聖堂の前身である。

そして千年の時が流れフランス出身の教皇クレメンス五世(一三〇五~一三一四年)が教皇に選ばれ、教皇は一三〇九年、教皇庁をフランスのアヴィニョンに遷した。

以後、約七十年間ローマ・カトリックの本山はアヴィニョンに移りアヴィニョン捕囚の時代と云われている。

一三七七年、教皇に就任したグレゴリウス十一世(一三七〇~一三七八年)はフランスのアヴィニョンからローマに戻った時、ラテラーノ宮殿は火災で燃え尽きていた。教皇グレゴリウス十一世はラテラーノ宮殿を諦めヴァチカンに住む事を決意し宮殿の造営が始まった。

ヴァチカンの宮殿建設が飛躍的に進んだのは一四四七年、教皇に就任したニコラウス五世(一四四七~一四五五年)の時代からである。

教皇ニコラウス五世は一四五二年、コンスタンティヌス帝が建てた聖堂の跡に、新しい聖堂の再建を命じた。しかし、由緒ある聖堂を取り壊し再建する事は神に対する冒涜で有ると反対を受け実現出来なかった。

それから凡そ五十年後の一五〇六年、教皇ユリウス二世(一五〇三~一五一三年)によって聖堂の建築が本格化し、最初に大聖堂の設計図を引いたのはドナート・ブラマンテ(一四四四~一五一四年)であった。

彼は大聖堂の底面をギリシャ十字で設計し十字の交点に高々と聳える大円蓋(クーポラ、丸屋根)を築く設計であった。

ブラマンテが没し同郷(ウルビノ)の若き天才、ラファエロ(一四八三~一五二〇年)が造営主任を引き継いだ。ラファエロはジュリーアーノ・ダ・サンガッロ(一四四三~一五一六年)と共にブラマンテ案に検討を加えラテン十字に設計を変更した。

しかし、ラファエロは就任して六年後に三十七歳の若さで没し、ラファエロの設計プランは造営主任となったアントニオ・ダ・サンガッロ(一四八五~一五四六年)に受け継がれた。サンガッロは木製のモデルを制作して没した。

一五四六年、教皇パウルス三世はシスティーナ礼拝堂正面の壁面に「最後の審判」を描き終えた、七十二歳のミケランジェロ(一四七五~一五六四年)に再びサン・ピエトロ大聖堂の造営主任を命じた。

設計を托されたミケランジェロは基本概念をブラマンテの案に戻し、大円蓋(クーポラ)を再設計し、キリスト教徒全てが収容出来る程に巨大な聖堂に設計を変更して建設を進めた。 しかし、ミケランジェロも大円蓋の完成を見る事なく没した。

中断していた大聖堂の建設に着手したのは一五八五年、教皇に就任したシクストゥス五世(一五二〇~一五九〇年)であった。彼の手によって遅れていた工事を急がせ一五九〇年に大円蓋が完成した。サン・ピエトロ大聖堂広場のオベリスクも彼によって建てられた。

その後、カルロ・マデルノがラテン十字プランを復活して増築を加え、ベルニーニが支柱を連ねた柱廊を設計して一六二六年に広場を含めた現在見るサン・ピエトロ大聖堂が完成した。

大聖堂は全体的に十字架の形をしていると記したがこの紀行を記すに当たり、ギリシャ十字とラテン十字の区別が解からず帰国して調べた所、十字には色々な種類が有り、ギリシャ十字(ギリシャ正教)は十字の縦と横の長さが同じで、ラテン十字(カトリック)は十字の縦が横より長く横棒がやや上部に位置する事を知った次第。

この様に大聖堂の建設は歴代の教皇に受け継がれユリウス二世から十八代目のパウルス五世(一六〇五~一六二一年)の時に大聖堂が完成した。その後も大聖堂の内外装と付帯施設の建築が進められた。

サン・ピエトロ広場を囲む巨大な支柱を連ねた柱廊はイタリア・バロックを代表する彫刻家であり建築家のジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(一五九八~一六八〇年)が設計した。

一六二六年に広場を含めた現在の大聖堂が完成し、ローマ・カトリックの本山はラテラーノからサン・ピエトロ大聖堂に遷された。

コンスタンティヌス帝が建てた旧聖堂の建立から千三百年の時が流れていた。大聖堂はローマ・カトリックの象徴として歴代の教皇の信念に基づき、実に一二〇年の長きに亘り営々と工事を続け、数々の美術品を制作して後の世に伝え守ってきた人類の遺産である。

大聖堂全体の広さは四四,〇〇〇平方メートル(東京ドームの広さは四六,七五五平方メートル)も有り、奥行き一八七メートル、幅一一四メートル、高さ四六メートルも有る。ほぼ東京ドームと変わらぬ巨大さに驚かされたと同時に、世代を超えて百二十年もの間、営々と石を積み上げて築き続けたローマ人の時間の尺度に驚嘆した。

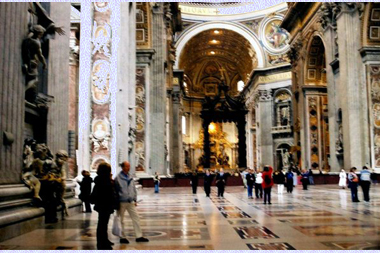

大聖堂に一歩足を踏み入れるとそこは現世から隔絶した荘厳でかつ厳粛な空間であった。大勢の観光客が引きも切らず堂内を巡っているにも関わらず静寂が支配していた。靴音は大理石の床に吸いこまれ囁きは広い空間に掻き消されていた。

最初に目にしたのは有名なミケランジェロ作のピエタ(聖母子像のうち、死んだキリストを抱く母マリアの絵や彫刻の事)の像であった。この像は一四九八年、ミケランジェロが二十一歳の時、一塊の大理石から二年の歳月を掛けてこの作品を完成したと伝えられる彫像である。

等身大の像は聖母が死せるキリストを両膝に乗せ苦痛や苦悩を超越し悲しみに耐え忍び静かに神に召された我が子の死を悼むかの如く我が子を見つめている彫像であった。

対面した彫像はミケランジェロがその場に居合わせ悲しみに耐える聖母の姿を脳裏に焼き付けて大理石を刻んだ如く実にリアルで聖母の深い悲しみに満ちた情感がひしひしと伝わって来る作品であった。

クーポラ(丸屋根)に向かって歩を進めると広々とした空間と高い天井にも関わらず厳粛な威圧感を覚えた。クーポラの直径は四十二・五メートル、頂上の十字架までの高さは実に百三十六メートルもあり、上を見上げると目眩いがしそうなほど高く、見上げたクーポラの内側はびっしりと天国を現すモザイクで彩られていた。

クーポラの真下に教皇の祭壇が有り、四本のブロンズの柱に支えられた凱旋門の如き大てんがい天蓋がある。 黒光りする四本の柱は高く見せる為か螺旋状によじれ蔦の文様が施されていた。

大天蓋は十字架の先端まで二十九メートルの高さが有り、柱も天蓋もびっしりと装飾に満ち溢れていた。見上げると王冠の如き十字架の台座の四隅には十字架を守護する如くブロンズの彫像が有り、巨大な十字架は黄金に輝いていた。

大天蓋の先に司教座があった。司教座には絶対的な優越を示すが如く金鍍金を施した光背を背に、四人の博士の彫像が支える黒光りした玉座が厳然と据えられていた。

玉座の光背は太陽をイメージしているのか中心から光が放たれ、その光を受けて光背を飾る雲に浮ぶ天使が黄金に輝いていた。

大天蓋も司教座も共にジャン・ロレンツォ・ベルニーニが制作し、大天蓋は一六三三年、司教座は一六六六年頃完成したと伝えられている。

大天蓋も司教座も教皇の権威を誇示するが如く仰々しい造りであった。美意識の相違であろうか荘厳を通り越して違和感を覚えた。

堂内を巡っているとローソクの光の中で敬虔な祈りを奉げる大勢の人々を見掛けた。キリスト教徒にとってこの聖堂は聖地であり当然の光景ではあるが横をすり抜ける時に祈りの邪魔をしたのではないかと申し訳ない気がした。

サン・ピエトロ大聖堂は世界最大の宗教建築であり書物で知り得た想像をはるかに超える広さであった。これが堂内かと見紛う程に広く、太い石柱の上にアーチが連なり吹き抜けの高い天井が印象的であった。巨大な壁面は聖書を題材にした宗教画をフレスコ(石膏が乾かない内に彩色した絵画)で描き、あるいは色大理石を巧みに組み合わせたモザイクの宗教画で埋め尽くされていた。

丸屋根の天井も太い石柱もアーチの内側にもそして床に敷き詰めた大理石もモザイクで文様を浮びあがらせ建物の内部には寸分の余白も残さず装飾が施されていた。

光を取り込む窓には宗教画のステンドグラスが嵌められ差し込む淡い光が巨大な宗教画を照らし出していた。

大勢の観光客が訪れているにもかかわらず堂内は静かで囁く声も靴音も聞こえなかった。観光で訪れた者も信者も堂内に一歩足を踏み入れると静粛を守り厳粛な場所である事を自然に認識させられる。

禅寺に漂う張り詰めた空気とこの堂内に漂う重々しい空気は同じだと感じた。言い知れぬ静けさに畏れを感じている所為か堂内を巡っていると壁に描かれた宗教画の人物に見つめられている様に感じた。

カトリックの聖地ヴァチカンを観光地の一つとして訪れたが敬虔に祈りを奉げる信者の姿を見てここが聖地である事を思い知らされた。一歩、堂内に足を踏み入れるとそこは厳然としたカトリックの聖地で有り厳粛な空気が張り詰めていた。